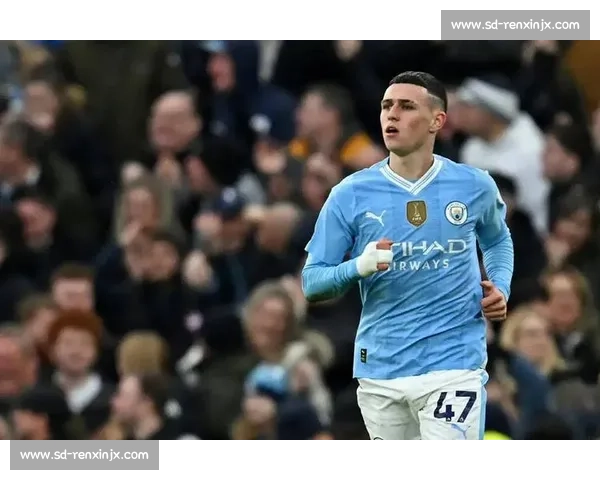

зҰҸзҷ»жӣҝиЎҘеҘҮе…өпјҒеҠ ж—¶жүіе№і + жӣјеҹҺз”ҹж¶Ҝ第 100 зҗғ

еҢ—дә¬ж—¶й—ҙ 7 жңҲ 1 ж—ҘеҮҢжҷЁпјҢдё–дҝұжқҜ 1/8 еҶіиөӣдёҠжј”жҲҸеү§жҖ§дёҖ幕пјҡжӣјеҹҺдёҺеҲ©йӣ…еҫ—ж–°жңҲйҸ–жҲҳ 120 еҲҶй’ҹпјҢжңҖз»Ҳд»Ҙ 3-4 жҶҫиҙҹж— зјҳе…«ејәгҖӮдҪҶжҜ”иөӣзҡ„з„ҰзӮ№д№ӢдёҖпјҢж— з–‘жҳҜжӣҝиЎҘзҷ»еңәзҡ„зҰҸзҷ»еңЁеҠ ж—¶иөӣ第 104 еҲҶй’ҹзҡ„еһ«е°„з ҙй—Ё вҖ”вҖ” иҝҷзІ’иҝӣзҗғдёҚд»…её®еҠ©жӣјеҹҺжҡӮж—¶жүіе№іжҜ”еҲҶпјҢжӣҙи®©д»–жҲҗдёәжӣјеҹҺйҳҹеҸІз¬¬ 20 дҪҚиҫҫжҲҗдёҖзәҝйҳҹ 100 зҗғйҮҢзЁӢзў‘зҡ„зҗғе‘ҳгҖӮ

дёҖгҖҒжӣҝиЎҘзҷ»еңәж”№еҶҷжҜ”еҲҶпјҢзҰҸзҷ»иҜ йҮҠ "е…ій”®е…Ҳз”ҹ"

жң¬еңәжҜ”иөӣдёӯпјҢжӣјеҹҺ常规时й—ҙдёҺеҜ№жүӢ 2-2 жҲҳе№іпјҢеҠ ж—¶иөӣ第 94 еҲҶй’ҹпјҢеҲ©йӣ…еҫ—ж–°жңҲдёӯеҚ«еә“еҲ©е·ҙеҲ©еӨҙзҗғз ҙй—ЁеҶҚеәҰи¶…еҮәжҜ”еҲҶгҖӮе…ій”®ж—¶еҲ»пјҢз“ңиҝӘеҘҘжӢүеңЁз¬¬ 100 еҲҶй’ҹжҚўдёҠзҰҸзҷ»пјҢиҜ•еӣҫжүӯиҪ¬еұҖеҠҝгҖӮд»…д»… 4 еҲҶй’ҹеҗҺпјҢзҰҸзҷ»дҫҝз”ЁиЎҢеҠЁеӣһеә”дәҶдё»её…дҝЎд»»пјҡд»–жҺҘи°ўе°”еҹәе·Ұи·Ҝдј дёӯпјҢеңЁзҰҒеҢәеҶ…жңәж•Ҹеһ«е°„з ҙй—ЁпјҢе°ҶжҜ”еҲҶж”№еҶҷдёә 3-3гҖӮиҝҷзІ’иҝӣзҗғдёҚд»…еұ•зҺ°дәҶзҰҸзҷ»ж•Ҹй”җзҡ„й—ЁеүҚе—…и§үпјҢжӣҙеҮёжҳҫдәҶд»–еңЁй«ҳеҺӢзҺҜеўғдёӢзҡ„з»Ҳз»“иғҪеҠӣгҖӮ

еҖјеҫ—дёҖжҸҗзҡ„жҳҜпјҢзҰҸзҷ»жӯӨеҪ№жӣҝиЎҘзҷ»еңәзҡ„ж—¶й—ҙзӮ№жһҒе…·иұЎеҫҒж„Ҹд№ү вҖ”вҖ” 第 100 еҲҶй’ҹжӣҝжҚўзҪ—еҫ·йҮҢзҷ»еңәпјҢйҡҸеҗҺеңЁз¬¬ 104 еҲҶй’ҹжү“е…Ҙ第 100 зҗғпјҢд»ҝдҪӣе‘Ҫиҝҗзҡ„е·§еҰҷе®үжҺ’гҖӮж•°жҚ®жҳҫзӨәпјҢзҰҸзҷ»жӯӨеүҚдёәжӣјеҹҺеҮәжҲҳ 318 еңәиҙЎзҢ® 99 зҗғпјҢиҖҢиҝҷзІ’иҝӣзҗғи®©д»–д»Ҙ 25 еІҒзҡ„е№ҙйҫ„и·»иә«жӣјеҹҺзҷҫе№ҙдҝұд№җйғЁпјҢжҲҗдёәйҳҹеҸІжңҖе№ҙиҪ»зҡ„зҷҫзҗғе…Ҳз”ҹд№ӢдёҖгҖӮ

дәҢгҖҒйқ’и®ӯз‘°е®қзҡ„еҚҒе№ҙиң•еҸҳ

зҰҸзҷ»зҡ„йҮҢзЁӢзў‘иғҢеҗҺпјҢжҳҜдёҖж®өй•ҝиҫҫеҚҒдҪҷе№ҙзҡ„и“қжңҲдј еҘҮгҖӮиҝҷдҪҚжӣјеҪ»ж–Ҝзү№жң¬ең°е°Ҹдјҷ 8 еІҒеҠ е…ҘжӣјеҹҺйқ’и®ӯпјҢ2017 е№ҙе®ҢжҲҗдёҖзәҝйҳҹйҰ–з§ҖпјҢйҖҗжёҗд»Һиҫ№и·ҜжӣҝиЎҘжҲҗй•ҝдёәдёӯеңәж ёеҝғгҖӮд»–зҡ„ 100 зІ’иҝӣзҗғеҲҶеёғеңЁиӢұи¶…гҖҒ欧еҶ гҖҒи¶іжҖ»жқҜзӯүеҗ„еӨ§иөӣдәӢпјҢж—ўжңүеҜ№йҳөеҲ©зү©жөҰзҡ„е…ій”®жҲҳз»қжқҖпјҢд№ҹжңү欧еҶ еҶіиөӣзҡ„еҲ¶иғңзҗғгҖӮз“ңиҝӘеҘҘжӢүжӣҫиҜ„д»·д»–пјҡ"д»ҺдёҖдёӘе°Ҹз”·еӯ©жҲҗй•ҝдёәдё–з•Ңзә§зҗғе‘ҳпјҢзҰҸзҷ»зҡ„е…ЁйқўжҖ§и®©д»–иғҪиғңд»»д»»дҪ•дҪҚзҪ®гҖӮ"

зӣёиҫғдәҺжӣјеҹҺеҺҶеҸІдёҠзҡ„е…¶д»–зҷҫзҗғеҠҹиҮЈпјҢзҰҸзҷ»зҡ„жҲҗе°ұжӣҙе…·зү№ж®ҠжҖ§пјҡд»–жҳҜйҰ–дҪҚд»Ҙдёӯеңәиә«д»ҪиҫҫжҲҗиҝҷдёҖйҮҢзЁӢзў‘зҡ„зҗғе‘ҳгҖӮйҳҝеңӯзҪ—пјҲ260 зҗғпјүгҖҒе“Ҳе…°еҫ·пјҲ124 зҗғпјүзӯүеүҚй”ӢиҷҪж•ҲзҺҮжӣҙй«ҳпјҢдҪҶзҰҸзҷ»еңЁиҫ№и·Ҝе’Ңдёӯи·Ҝзҡ„з©ҝжҸ’и·‘еҠЁгҖҒз»„з»ҮдёІиҒ”пјҢдёәзҗғйҳҹиҝӣж”»жіЁе…ҘдәҶзӢ¬зү№жҙ»еҠӣгҖӮжӯЈеҰӮд»–еңЁеҠ ж—¶иөӣдёӯзҡ„иҝӣзҗғпјҢж—ўйңҖиҰҒдёӘдәәжҠҖжңҜпјҢд№ҹзҰ»дёҚејҖеӣўйҳҹй…ҚеҗҲ вҖ”вҖ” и°ўе°”еҹәзҡ„дј дёӯгҖҒзҪ—еҫ·йҮҢзҡ„дёӯеңәи°ғеәҰпјҢе…ұеҗҢжҲҗе°ұдәҶиҝҷдёҖй«ҳе…үж—¶еҲ»гҖӮ

дёүгҖҒйҮҢзЁӢзў‘иғҢеҗҺзҡ„йҒ—жҶҫдёҺеёҢжңӣ

е°Ҫз®ЎзҰҸзҷ»зҡ„иҝӣзҗғжңӘиғҪеё®еҠ©жӣјеҹҺжҷӢзә§пјҢдҪҶиҝҷзІ’иҝӣзҗғд»Қиў«и§ҶдёәзҗғйҳҹжңӘжқҘзҡ„еёҢжңӣд№Ӣе…үгҖӮиөӣеҗҺпјҢз“ңиҝӘеҘҘжӢүеқҰиЁҖпјҡ"зҰҸзҷ»зҡ„иЎЁзҺ°иҜҒжҳҺдәҶд»–зҡ„д»·еҖјпјҢд»–жҳҜжҲ‘们иҝӣж”»дҪ“зі»дёӯдёҚеҸҜжҲ–зјәзҡ„дёҖзҺҜгҖӮ" иҖҢзҰҸзҷ»жң¬дәәд№ҹеңЁзӨҫдәӨеӘ’дҪ“дёҠиЎЁзӨәпјҡ"еҫҲйҒ—жҶҫжІЎиғҪиөўдёӢжҜ”иөӣпјҢдҪҶиғҪдёәжӣјеҹҺжү“иҝӣ 100 зҗғжҳҜиҺ«еӨ§зҡ„иҚЈиӘүгҖӮжҲ‘们дјҡ继з»ӯеүҚиҝӣгҖӮ"

еҖјеҫ—е…іжіЁзҡ„жҳҜпјҢзҰҸзҷ»зҡ„йҮҢзЁӢзў‘жҒ°йҖўжӣјеҹҺйҳөе®№жӣҙж–°жҚўд»Јзҡ„е…ій”®жңҹгҖӮйҡҸзқҖеҫ·еёғеҠіеҶ…гҖҒдә¬еӨҡе®үзӯүиҖҒе°ҶйҖҗжёҗж·ЎеҮәпјҢзҰҸзҷ»дёҺиҙқжһ—еҺ„е§ҶгҖҒйҳҝе°”з“Ұйӣ·ж–Ҝзӯүж–°з”ҹд»Јзҗғе‘ҳжӯЈжҢ‘иө·еӨ§жўҒгҖӮжң¬иөӣеӯЈиҮід»ҠпјҢд»–е·ІиҙЎзҢ® 12 зҗғ 8 еҠ©ж”»пјҢеұ•зҺ°еҮәд»Һ "еӨ©жүҚе°‘е№ҙ" еҲ° "йўҶиў–зҗғе‘ҳ" зҡ„иң•еҸҳгҖӮжӯЈеҰӮжӣјеҹҺе®ҳзҪ‘зҡ„иҜ„д»·пјҡ"зҰҸзҷ»зҡ„第 100 зҗғдёҚжҳҜз»ҲзӮ№пјҢиҖҢжҳҜд»–д№ҰеҶҷжӣјеҹҺж–°дј еҘҮзҡ„иө·зӮ№гҖӮ"

иҝҷеңәи·Ңе®•иө·дјҸзҡ„дё–дҝұжқҜд№ӢжҲҳжҲ–и®ёдјҡиў«ж·ЎеҝҳпјҢдҪҶзҰҸзҷ»жӣҝиЎҘзҷ»еңәзҡ„йӮЈжҠ№и“қиүІиә«еҪұпјҢд»ҘеҸҠд»–жҢҜиҮӮеәҶзҘқзҡ„зһ¬й—ҙпјҢе°Ҷж°ёиҝңй•ҢеҲ»еңЁжӣјеҹҺзҡ„еҺҶеҸІй•ҝжІідёӯгҖӮ100 зҗғзҡ„йҮҢзЁӢзў‘пјҢж—ўжҳҜеҜ№иҝҮеҺ»еҚҒе№ҙеҠӘеҠӣзҡ„иӨ’еҘ–пјҢд№ҹжҳҜеҜ№жңӘжқҘж— йҷҗеҸҜиғҪзҡ„жңҹи®ё вҖ”вҖ” жҜ•з«ҹпјҢиҝҷдҪҚиӢұж је…°дёӯеңәзҡ„е·…еі°пјҢжҲ–и®ёжүҚеҲҡеҲҡејҖе§ӢгҖӮ

milan米兰,米兰体育,米兰·(milan),milan.com